Die Brasilienreise für den König

Wissenschaftliche Sensation und Abenteuer

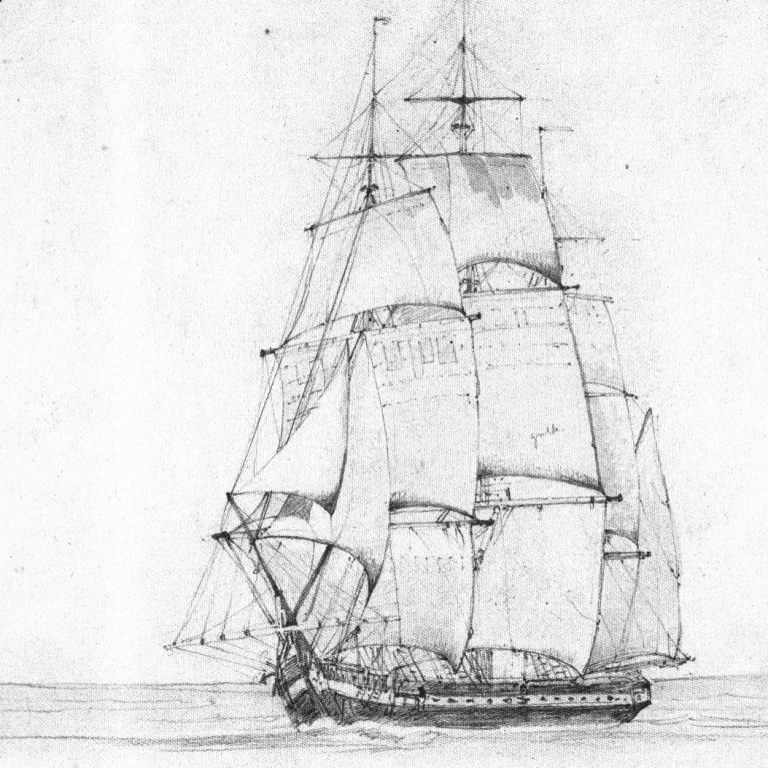

Auf Initiative des bayerischen Königs Maximilian I. stellte die Bayerische Akademie der Wissenschaften im Jahr 1817 eine Expedition nach Brasilien auf. Zur Überquerung des Atlantiks begaben sich der Zoologe Spix und der Botaniker Martius am 7. April 1817 in Triest an Bord der österreichischen Fregatte „Austria“.

Wie lautete nun der königliche Forschungsauftrag?

Martius Hauptaugenmerk sollte auf der Botanik liegen, während sich Spix auf sein originäres Fachgebiet, die Zoologie, konzentrieren sollte. Dazu stand das Sammeln von Fossilien und Mineralien auf dem Programm, es galt den Erdmagnetismus zu erforschen, die klimatischen Gegebenheiten zu beschreiben, ökonomische Daten zu Handel und Verkehr zu erheben. Und natürlich sollten die Menschen, auf die man treffen würde, beobachtet und ihre Sprachen und Sitten beschrieben werden. Der Auftrag lautete also, so viele Informationen wie möglich zu sammeln … und so viel wie möglich nach München zu schicken. Außerdem richtete König Maximilian den Expeditionsauftrag am Humboldt`schen Vorbild aus: So sollte es nicht zuletzt auch eine „literärische Reise“ werden.

Nach der königlichen Einladung am Nikolaustag des Jahres 1816 blieb kaum Zeit zur Vorbereitung der Reise. Schon Ende Januar 1817 erhielten Spix und Martius die Order aufzubrechen, und zwar eiligst, da die österreichischen Schiffe bereits im März die Segel gen Brasilien setzen wollten. Dementsprechend eiligst wurde der Reiseapparat zusammengestellt. Einige Ausrüstungsgegenstände mussten dem Bestand der Akademie „entliehen“ werden, andere wurden von hilfsbereiten Kollegen aus deren privaten Beständen beigesteuert. Was im Reisegepäck fehlte, war mindestens eine astronomisch genaue Uhr. Diese wäre für geografisch exakte Vermessungen wichtig gewesen. Nach dem Aufbruch aus München am 6. Februar 1817 blieb in Wien etwas Zeit, um die Ausrüstung noch aufzustocken. In Triest fand sich die Reisegesellschaft dann zusammen. Nachdem auch die beiden Fregatten „Augusta“ und „Austria“ – die ersten österreichischen Schiffe, die ihren Weg nach Übersee antreten sollten – in Windeseile seetüchtig gemacht worden waren, erfolgte die Abfahrt am 10. April 1817 … ein geeignetes Chronometer wurde, da es in der gegebenen Zeit nicht mehr zu beschaffen war, nach Gibraltar hinterhergeschickt.

Mit voller Fahrt in die neue Welt

Während die Überquerung des Atlantiks bei der Humboldt`schen Expedition weitgehend problemlos verlaufen war, entwickelte sie sich im Falle von Spix und Martius zu einem Unterfangen, das sich kaum in einen nüchternen „Forschungsbericht“ verpacken ließ. Beide, Spix und Martius, sahen sich dabei gewiss nicht als Literaten, und trotzdem: Wer heute, 200 Jahre später, einen der drei Bände der „Reise in Brasilien“ zur Hand nimmt, taucht schon auf dieser Seereise an Bord der „Austria“ sofort ein in eine Fahrt ins Ungewisse, die von Beginn an mit Risiken und nicht selten auch Lebensgefahr verbunden ist. So brach beispielsweise, kaum auf See, ein verheerender Sturm los, in dem die beiden Fregatten getrennt wurden, und die „Augusta“ nicht nur die Beiboote, sondern auch alle Masten und Segel verlor. Die Strapazen der Reise können mitgefühlt werden, genauso wie die Faszination des neu Gesehenen nachempfunden werden kann. Nicht selten ist pure Begeisterung spürbar, etwa in der Beschreibung eines Momentes, in dem fliegende Fische beobachtet werden konnten. So wird nicht nur wissenschaftlich dokumentiert, sondern die Reise wirklich „literärisch“, teils in fast poetischem Stil, ausgearbeitet. Mit jeder Seite kann sich auch der heutige Leser besser in die damalige Zeit zurück- und hineinversetzen. So lässt sich mühelos nachvollziehen, wie es sich für Spix angefühlt haben muss, als nach der dreimonatigen Überfahrt endlich das Land vor ihnen auftauchte:

[…] am Morgen des 14. Julius erschien im Westen, gleichsam im Nebel schwimmend, eine lang gestreckte Gebirgskette. Allmälig zertheilten sich die täuschenden Wolken und wir erkannten in grauer Ferne deutlicher das waldige Gebirge von Cabo frio, welches zuerst von den Wachen auf dem Mastkorbe und dann von der ganzen Schiffsgesellschaft mit Jubel begrüsst wurde. […] Nach Mittag gelangten wir, immer mehr der zauberhaften Perspective uns nähernd, bis zu jenen colossalen Felsenthoren, und endlich durch sie hindurch in ein grosses Amphitheater, aus welchem der Spiegel des Meeres wie ein friedlicher Landsee hervorglänzte, und labyrinthisch zerstreute, duftende Inseln, im Hintergrunde durch einen waldigen Gebirgszug begrenzt, wie ein paradiesischer Garten voll Üppigkeit und Majestät, emporgrünten.“ (I, Seiten 84 und 85).

Für die beiden Wissenschaftler bedeutete die Ankunft in Brasilien tatsächlich das Betreten einer neuen Welt. Von der üppigen Vegetation, ihrem raschen Werden und Vergehen, zeigten sie sich tief beeindruckt: „Die Bilder des Todes und des regsten Lebens stehen hier in schneller Aufeinanderfolge vor dem Auge des Wanderers.“ (I, Seite 152). Welche Reisebeschreibung hätte sie auch auf diese unermessliche Fülle des Lebens vorbereiten können? Wie fasziniert und hingerissen sie von ihrer Umgebung waren, lässt sich an Passagen wie dieser erahnen: „Der Naturforscher, zum ersten Male hierher versetzt, weiß nicht, ob er mehr die Formen, Farben oder Stimmen der Thiere bewundern soll.“ (I, Seite 162).

Zunächst erkundeten sie Rio de Janeiro und die nähere Gegend. Schon hier konnten sie im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Vollen schöpfen – Kiste um Kiste füllte sich mit gesammelten „Schätzen“. Als ob dies nicht schon Arbeit genug gewesen wäre, übergab ihnen ein österreichischer Kurier nachträglich weitere Instruktionen aus München: Diese sahen vor, dass zusätzlich zum wissenschaftlichen Journal noch ein ökonomisches zu führen sei. Täglich waren darin alle Ausgaben samt Belegen anzuführen. Außerdem mussten ja auch Briefe geschrieben und Aufzeichnungen zum Reiseverlauf angefertigt werden. Aus diesen Berichten geht hervor, dass die österreichischen Expeditionsteilnehmer nicht recht warm werden wollten mit ihren „Münchner Kollegen“. Da in der österreichischen Gruppe zudem Meinungsverschiedenheiten über die einzuschlagende Reiseroute bestanden, beschlossen Spix und Martius, die weitere Reise zu zweit fortzusetzen. In die Routenplanung ließen sie richtigerweise die (Vor-)Arbeiten von Mawe oder zu Wied-Neuwied einfließen:

„In einer solchen Unternehmung nach dem Innern waren uns während der letzten Jahre mehrere Reisende vorangegangen. [...] Im Hinblick auf diese Männer als unsere Vorgänger und Vorarbeiter und allen schriftlichen und mündlichen Erkundigungen gemäss schien es uns am zweckmäßigsten, vorerst eine Landreise nach der südlich gelegenen Capitanie von S. Paulo zu unternehmen […].“ (I, Seite 176).

Am 9. Dezember 1817 brachen sie ins Landesinnere auf. Über São Paulo, Villa Rica (heute Ouro Preto) und Salvador da Bahia gelangten sie nach São Luiz. Hier erhielten sie die Genehmigung, den Amazonas zu befahren. Auf einem portugiesischen Kriegsschiff segelten sie die Küste hinauf in das Mündungsgebiet des Amazonas, nach Santa Maria de Belém. Zur Weiterreise wurde ihnen dort eine Art Lastkahn zur Verfügung gestellt. Neben den Lebensmittelvorräten wurden auch ausreichend „Tauschwaren“ geladen, wie Spiegel, Stoffe oder Glasperlen.

Immer dem Fluss entlang, bis dieser sich teilt

Am 21. August 1819 begann die abenteuerliche Fahrt den Amazonas hinauf, über Manaus, an der Mündung des Rio Negro gelegen, bis nach Ega. Hier trennten sie sich, um in der gegebenen Zeit so viel wie möglich erforschen zu können: Martius befuhr den Rio Japura bis zu den Araracoara-Wasserfällen, die ihn zur Umkehr zwangen. Spix hingegen machte sich den Amazonas – zwischen Manaus und der brasilianisch-peruanischen Grenze als Rio Solimões bezeichnet – stromaufwärts auf den Weg; er gelangte bis nach Tabatinga, das im Länderdreieck Brasilien, Peru und Bolivien liegt. Daran schloss er noch eine Fahrt am Unterlauf des Rio Negro an.

Als beide am 11. März 1820 wieder zusammentrafen, hieß es sich zu sputen und nach Belém zurückzukehren, da im Juni eine brasilianische Flotte nach Lissabon absegeln sollte. Der Dreimaster „Nova Amazonia“ legte am 13. Juni 1820 ab, und brachte Fracht und Passagiere in einer nochmals strapaziösen Rückreise zurück nach Lissabon. Am 23. August 1820 war Lissabon erreicht … am nächsten Tag brach hier die Revolution aus. Eine Schwierigkeit für die beiden Heimkehrer bestand in dieser Situation nun darin, die Kisten mit Gesammeltem aus dem Zoll herauszubekommen. Über Spanien und Frankreich gelangten Spix und Martius schließlich nach München. Als sie es am 10. Dezember 1820 erreichten, waren sie fast vier Jahre unterwegs gewesen. Allein in Brasilien hatten sie dabei eine Strecke von rund 10.000 km zurückgelegt.

Reisefreiheit war noch völlig unbekannt

Was sich so flüssig liest, muss im Rahmen der damaligen Zeit gedacht werden. So war schon die Reiseroute nicht beliebig auszuwählen. Während Humboldt bei seiner Expedition unter anderem sein diplomatisches Geschick zugutekam, hatte Spix, der ja zudem im königlichen Auftrag tätig war, insgesamt gesehen weniger Handlungs- und Entscheidungsfreiheit. Hier beschreibt er anfangs eine durchaus entgegenkommende Haltung der „Kontrolleure“:

„Wie überall in Brasilien pflegt man auch hier die Pässe der Reisenden nicht zu visiren, wenn sie, wie die unsrigen einen Specialbefehl des Königs enthalten, eine dem Reisenden vortheilhafte Gewohnheit, weil sie ihm die Wahl und die beliebige Abänderung der Reiseroute gestattet.“ (I, Seite 292).

Dabei hatten Spix und Martius auch das Glück auf ihrer Seite: Beispielsweise erwies sich die Erlaubnis zur Visitation des „Diamantendistrikts“ im Nachhinein als behördliches Versehen. Im Verlauf der Reise mussten sie sich immer wieder an die vorgegebene Route halten.

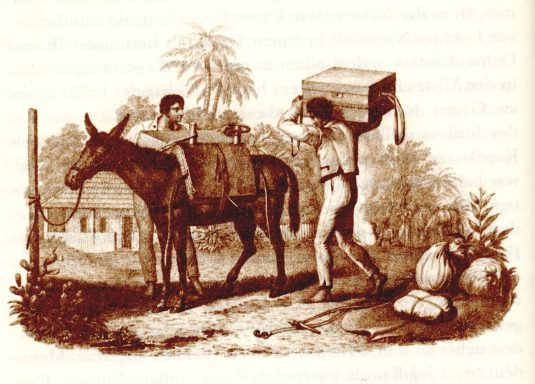

Zur Beschaffenheit der Wegstrecken vermerkt Spix: „Für gepflasterte Wege und Brücken ist natürlich in diesen Einöden nirgends gesorgt, obgleich der Boden in der Nähe der häufigen Bäche besonders zur Regenzeit beinahe grundlos wird.“ (I, Seite 190). Gereist wurde in der Art einer kleinen Karawane, als Last- und Transporttiere dienten Pferde und Maultiere. Zur Übernachtung wurde entweder die Gastfreundschaft auf einer Fazenda in Anspruch genommen oder das Zelt unter freiem Himmel aufgeschlagen. Angeführt wurde der Tross durch Einheimische, teils durch Soldaten. „Nur das Vertrauen auf die Erfahrung des leitenden Soldaten vermochte uns auf dem engen, vielfach verschlungenen Wege zu erhalten.“ (I, Seite 366), beschreibt Spix in diesem Zusammenhang. Wie sehr er auf die ortskundigen Führer angewiesen war, lässt sich unschwer nachvollziehen; vor allem dann, wenn sich – wie im Amazonasgebiet – das neu zu bereisende Terrain noch auf keiner Landkarte fand. Da half auch die topaktuelle „Generalkarte“ von Arrowsmith aus dem Jahr 1817 nicht weiter! Außerdem wäre die Reise nicht durchzuführen gewesen, wenn es nicht immer wieder Menschen gegeben hätte, deren Hilfe sie darüber hinaus in Anspruch nehmen konnten. Genannt sei hier zum Beispiel der welterfahrene Baron Georg Heinrich von Langsdorff. Er war ab 1813 als russischer Konsul in Brasilien tätig, und hatte auch schon dem Prinzen zu Wied-Neuwied Unterstützung zuteilwerden lassen.

Die Expedition, ein täglicher Kampf ums Überleben

Erhebliche Schwierigkeiten bereitete ihnen das ungewohnte tropische Klima: Zum einen hatten sie sich selbst daran anzupassen, zum anderen schadete das Wetter auch dem Sammelgut – vor allem in der Regenzeit:

„Uns dagegen musste der die Nacht hindurch bald in reichlichen Strömen, bald in feinem Nebel herabkommende Regen und die ihn begleitende Kälte sehr lästig seyn. Unser Gepäck, unter den gesammelten Naturkörpern am meisten Insecten und Pflanzen, litt sehr durch diese plötzlich zunehmende Feuchtigkeit und überzogen sich mit einem gelblichen Schimmel, dessen plötzliche Entstehung durch keine Sorgfalt abgewendet werden konnte.“ (I, Seite 192).

So musste Spix zusehen, meist in Eigenarbeit alles Gesammelte möglichst schnell in hochprozentigen Branntwein einzulegen oder abzubalgen, am Lagerfeuer zu trocknen oder mit Alaun zu behandeln und danach irgendwie „transportsicher“ zu verpacken. Gut, dass von verschiedenen Etappenzielen aus jeweils ein Schwung gesammelter Kostbarkeiten gen München abgeschickt werden konnte. Daheim in München hatte übrigens der Kollege von Schrank seine liebe Not damit, den Überblick über die eintreffenden Naturalien zu behalten, und sie ab einem gewissen Zeitpunkt überhaupt noch „ordentlich“ unterzubringen.

Zur Sorge um die Sammlung kam auch die Sorge um die eigene Unversehrtheit dazu. Begründet und völlig nachvollziehbar ist hier manches Mal schlichtweg Angst zu spüren, wie folgender Auszug eindrucksvoll beweist:

„Der Pfad war so schmal, dass kaum ein Maulthier nach dem andern fortzukommen vermochte; finster wie die Hölle Dante`s schloss sich dieser Wald, und immer enger und steiler führte uns der Weg in labyrinthischen Verschlingungen an tiefe, von wilden Bächen durchfurchte, und hie und da mit losgerissenen Felsen besetzte Abgründe hin. Zu dem Grausen, womit diese wilde Einsamkeit unsere Seele erfüllte, gesellte sich noch der quälende Gedanke an einen Überfall wilder Thiere oder feindlicher Indianer, welcher unsere Phantasie mit den schaudervollsten Bildern und trübsten Vorahnungen beschäftigte.“ (I, Seite 360).

Die Reise stellte täglich eine neue Herausforderung dar, die beiden auch gesundheitlich massiv zusetzte: Parasiten waren da ein lästiges, aber noch vergleichsweise kleines Problem. Bereits als sie São Paulo wieder verließen, hatten sie genügend Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt. Genannt seien hier stellvertretend die Milben. Wenn diese sich bereits in die Haut eingefressen hatten, wurde man sie nur durch Waschungen mit Branntwein oder Räucherungen wieder los, manchmal half auch in Wasser eingeweichter Tabak. Viel schwerer wogen jedoch die Tropenkrankheiten, die sie sich im Laufe der Reise zuzogen, darunter Malaria, außerdem Wurminfektionen. Immer wieder berichten sie von teilweise äußerst heftigen und langanhaltenden Fieberschüben. Darüber hinaus gerieten sie in viele wirklich lebensgefährliche Situationen, etwa bei der Durchquerung der Halbwüste Caatinga. Hier, wie nochmals auf dem Weg nach Joazeiro, wären sie beinahe verdurstet.

Einmalige Reiseerinnerungen

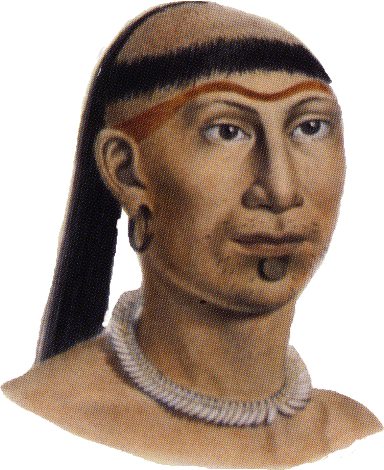

Von den Indianerstämmen ist heute vieles unwiederbringlich verloren gegangen. Geblieben sind die Studien von Spix und Martius.

Der Teamgeist triumphiert

Beim Lesen des Reiseberichtes stellt sich mehr als einmal die Frage, wie sie es schafften, so lange durchzuhalten? Zumindest ihren österreichischen Kollegen mussten sie in dieser Hinsicht nichts beweisen: zwar war die österreichische Expedition von Kaiser Franz weder hinsichtlich der Reisedauer noch der Reisekosten limitiert worden, trotzdem machte sich ein Großteil der Gruppe bereits im Juni 1818 wieder auf den Nachhauseweg. Darunter beispielsweise Professor Johann Christian Mikan, der „klimabedingt“ kapitulierte, außerdem der Pflanzenmaler Johann Buchberger, der bei einem Sturz vom Pferd lebensgefährlich verletzt worden war. Spix und Martius hingegen trotzten allen physischen und psychischen Belastungen mit äußerster Willensanstrengung, großem Mut und nicht zu brechendem Enthusiasmus. Ihre Reise gelang auch nicht zuletzt, da sie sich offenkundig große Wertschätzung entgegenbrachten, sich vertrauten und auf den anderen verlassen konnten – beide hatten sich mehr als einmal das Leben zu verdanken.

Die im Rahmen jener ersten bayerischen Expedition gesammelten Exponate – dazu zählen neben Tierpräparaten und getrockneten Pflanzen auch Mineralien, Masken, Schmuck und indianische Gebrauchsgegenstände – haben in München den Grundstock für verschiedene renommierte Forschungseinrichtungen und Museen geliefert oder diese wesentlich erweitert.

#spixmuseum

© 2023, Ritter von Spix Förderverein e. V. 1994

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.